Les secrets d'un instrument de musique

Publié le 06/12/2022

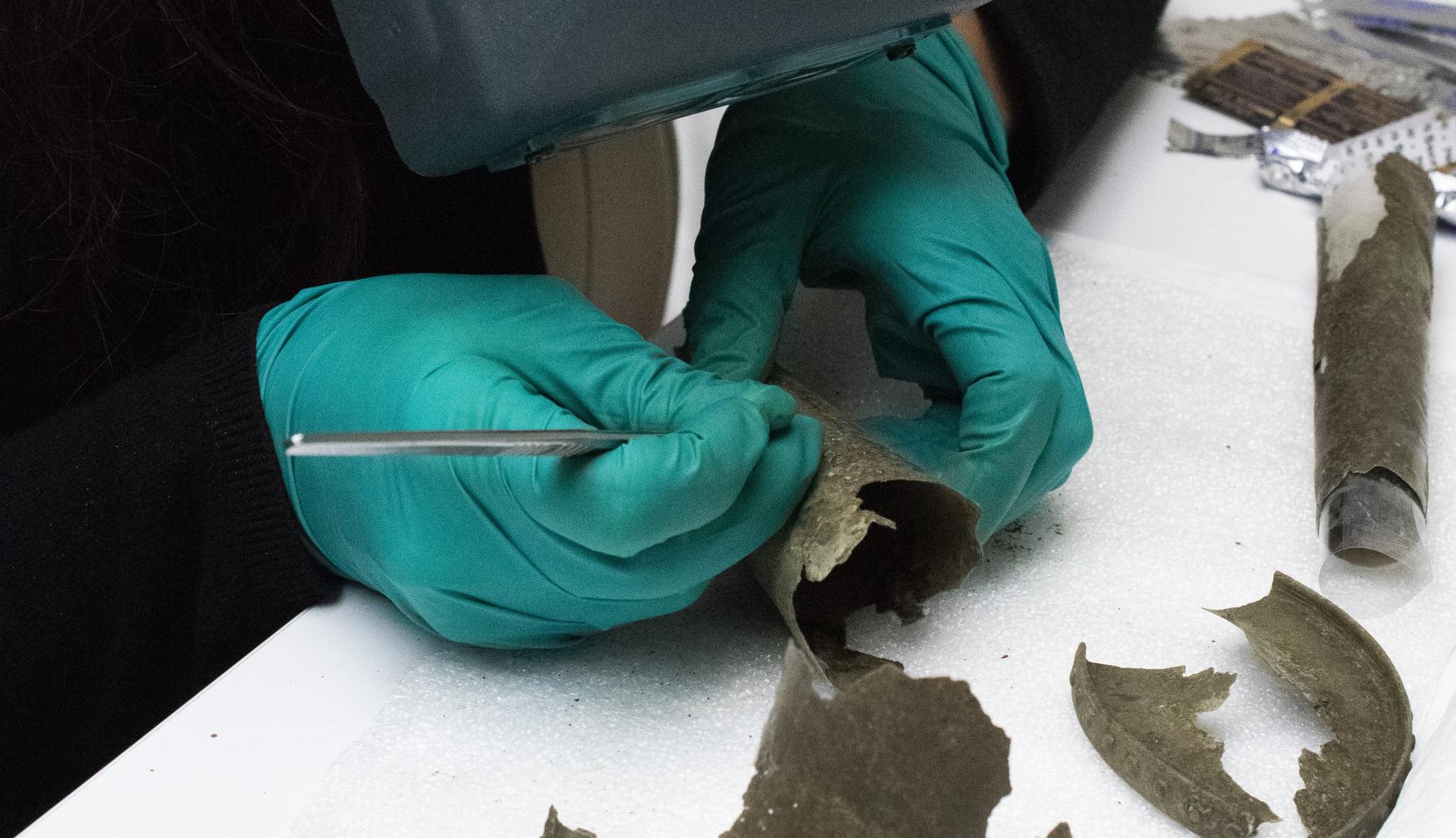

Développements instrumentaux

La microscopie optique

Une technique aux usages différents

Les secrets d'un instrument de musique

Une technique aux usages différents