L’étude et la restauration des Esclaves de Michel-Ange

Histoire d’une métamorphose Publié le 04/05/2022

En 2020, dans la perspective de l’exposition sur la sculpture italienne de la Renaissance Le Corps et l’âme. De Donatello à Michel-Ange (oct. 2020-juin 2021), le département des Sculptures du musée du Louvre a sollicité la filière sculpture du C2RMF pour l’étude et la restauration de deux œuvres emblématiques, l’Esclave mourant et l’Esclave rebelle de Michel-Ange (fig. 1). L’étude préalable à la restauration et une première phase d’intervention, visant à améliorer l’état de présentation des statues, ont eu lieu juste avant l’ouverture de l’exposition. La restauration s’est ensuite poursuivie dans les ateliers du C2RMF, et s’est achevée en décembre 2021.

Les Esclaves de Michel-Ange ont été sculptés vers 1513-1515 dans des blocs de marbre blanc de Carrare pour le grandiose tombeau du Pape Jules II. Les deux figures devaient prendre place dans la partie basse du monument : à l’Esclave dit « rebelle », qui tente par tous ses moyens de s’extraire de ses liens, répond l’Esclave dit « mourant » complètement abandonné à sa destinée.

Michel-Ange modifie son projet et, sans les avoir achevées, écarte les sculptures du monument et les offre à son ami Roberto Strozzi en 1546. Ce-dernier, en exil en France, en fait don au roi François Ier. Dès le milieu du XVIe siècle, les œuvres changent de main et sont exposées en plein air : d’abord sur la façade du château d’Ecouen, puis au château de Richelieu. Au début du XVIIIe siècle, elles se trouvent dans le parc de l’hôtel d’Antin avant de rejoindre une maison du faubourg du Roule.

Avant leur entrée au Louvre le 28 août 1794, ces chefs-d’œuvre insignes de la sculpture ont donc été exposés aux intempéries pendant près de 250 ans, ce qui a entraîné la dégradation du marbre. Lors du constat d’état réalisé en 2020, les restauratrices de la filière sculpture ont noté que leur surface était particulièrement sale (fig. 2). De leur long séjour en extérieur, les statues ont gardé la trace de nombreuses colonisations biologiques, visibles principalement au revers ;

en a résulté une patine d’oxalates de calcium, donnant une tonalité brune aux marbres. Dès leur entrée au Louvre, les Esclaves ont certainement fait l’objet de plusieurs campagnes d’entretien, ce qui explique pourquoi la face des statues ne présentait pratiquement plus de stigmates de leur exposition en plein air. Sans qu’on sache réellement quels traitements ont été appliqués, il est probable que des nettoyages à base de produits acides ont été pratiqués et que le marbre a été par endroits repoli pour effacer l’usure du temps. Il a vraisemblablement aussi été ciré afin de lui redonner de la brillance. Or ces corps gras se sont oxydés et ont malheureusement taché la surface du marbre de manière irréversible, lui conférant une couleur ambrée.

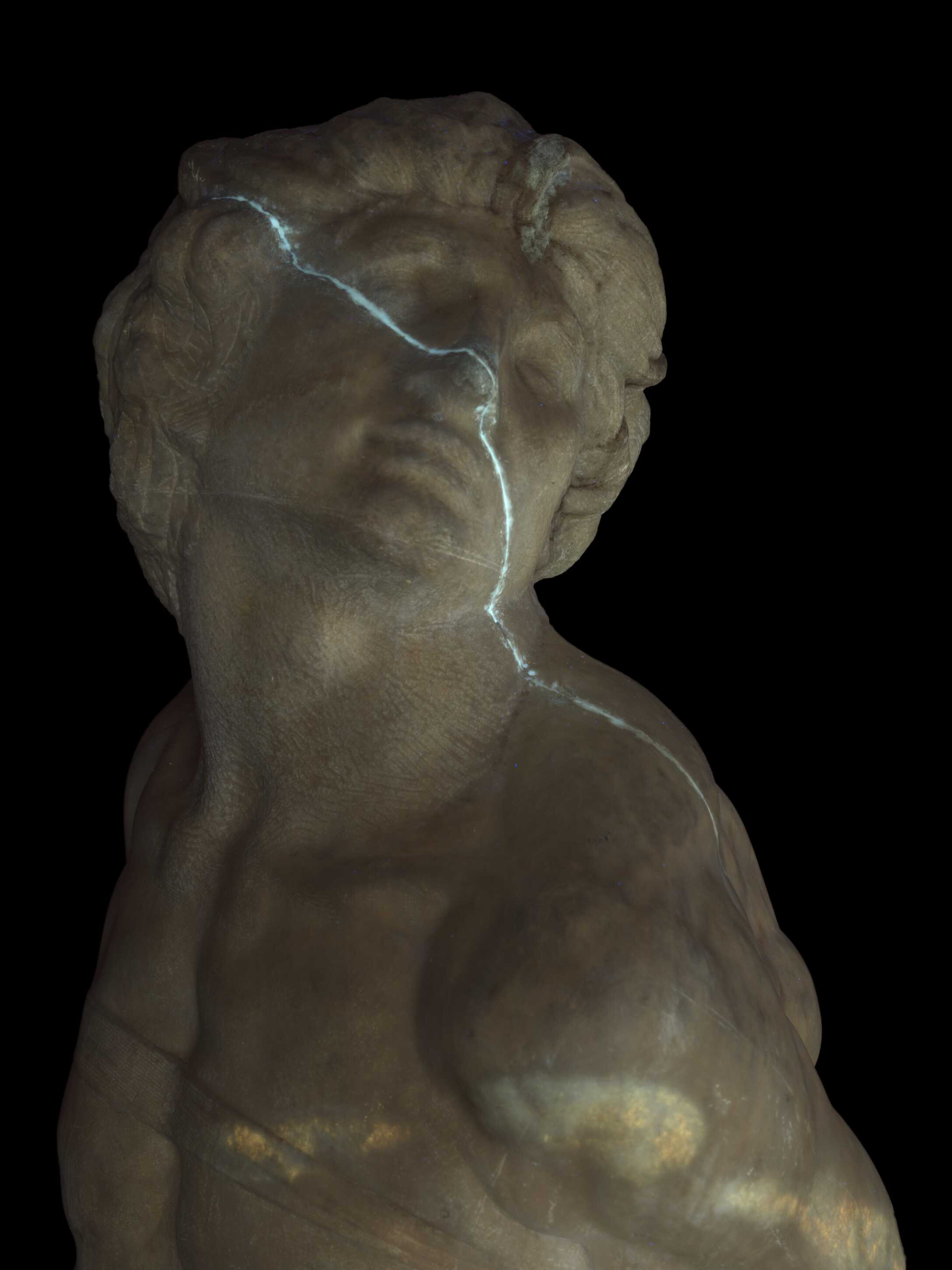

Si la surface des Esclaves a souffert, l'état structurel était, lui, excellent. Seule la fissure traversant le visage de l’Esclave rebelle, conséquence d’un défaut du marbre, pouvait faire craindre une fragilité. Plusieurs analyses scientifiques ont été menées par le département recherche du C2RMF afin de la documenter, tout d’abord grâce à l’imagerie scientifique : les photographies sous lumière ultraviolette la mettent bien en évidence (fig. 3). Des mesures de vitesse de propagation du son ont également été effectuées de part et d’autre du visage de l’Esclave rebelle, afin de s’assurer de la cohésion du marbre. Elles ont permis de conclure que le marbre conserve une bonne cohésion. Les sculptures pouvaient donc être déplacées sans danger pour être restaurées dans l’atelier des matériaux pierreux du pavillon de Flore du C2RMF.

Pour la restauration des Esclaves, les méthodes les plus douces, respectant le mieux l’épiderme du marbre pour garantir sa meilleure conservation à long terme, ont été retenues et approuvées par un comité scientifique réuni régulièrement. La restauration s’est déroulée en deux temps :

- avant l'exposition, pour améliorer leur présentation, un nettoyage modéré des parties basses des sculptures, particulièrement encrassées, a été réalisé par gommage humide et à la vapeur d’eau, à l’issue de tests validés par le comité scientifique.

- après l'exposition, dans les ateliers du C2RMF, de nouveaux tests de nettoyage ont été réalisés (fig. 4). Pour retirer les taches brunes et les concrétions d’oxalates, des gels chimiques au pH ajusté ont été choisis et mis en œuvre après un premier nettoyage de toute la surface des marbres à la vapeur d’eau (fig. 5). Plusieurs applications de gels ont souvent été nécessaires afin d’atténuer le plus possible la coloration brune du marbre.

Une fois le nettoyage terminé, la fissure de l’Esclave rebelle a été comblée par un mélange de poudre de marbre et de résine acrylique ; ce comblement a été réalisé de manière illusionniste, afin de ne pas perturber le regard du spectateur (fig. 6). Enfin, quelques retouches ponctuelles faites à l’aquarelle ont permis d’estomper certaines griffures ou taches du marbre.

La restauration des Esclaves les a métamorphosés : l'éclat retrouvée du marbre met en valeur leur puissance plastique. L’intervention rend plus palpable le jeu des contrastes entre les surfaces laissées brutes ou grenues, non finies, et celles achevées, polies et brillantes, véritable signature de l’artiste (fig. 7 et 8). Exposés dans la galerie Michel-Ange depuis fin mars 2022, ces deux chefs-d’œuvre sont à découvrir dans une muséographie renouvelée.

Partenaires C2RMF :

Département restauration :

Filière sculpture

- Hélène Susini, chef de travaux d’art principal

- Azzurra Palazzo, chef de travaux d’art

- Alexandra Gérard, conservateur en chef du patrimoine

- Laetitia Barragué-Zouita, conservateur du patrimoine

- Benoît Delcourte, conservateur du patrimoine (aujourd'hui à l'Etablissement public du château de Versailles)

Analyses scientifiques :

- Alexis Komenda, photographe

- Anne Maigret, photographe

- Agnès Lattuati-Derieux, ingénieur de recherche

- Hitomi Fujii, ingénieur de recherche

- Ann Bourgès, ingénieur de recherche

- Dominique Martos-Levif, ingénieur d’étude

Responsable des œuvres :

- Marc Bormand, conservateur général en charge de la sculpture italienne, département des Sculptures au Musée du Louvre

Partenaire extérieur :

- Philippe Bromblet, ingénieur de recherche au CIRCP